杨汗青:《输气管道工程设计规范》与我国天然气管道建设

来源:《管道安全保护》2025年第2期 作者:杨汗青 时间:2025-7-17 阅读:

《管道安全保护》编辑部:10年前,国家标准《输气管道工程设计规范》(GB 50251―2015)正式发布和实施。这部标准总结我国天然气管道工程建设实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,在广泛征求各方面意见,开展多项专题研究的基础上进行了修订完善,为国内随后开展的大规模天然气管道工程建设提供了重要遵循依据。2016年,编辑部曾经有幸采访了标准的主要起草人谌贵宇(时任中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司副总工程师),请他向读者介绍了标准的起草过程和核心内容。今天我们又邀请到谌总的同事、中国石油工程建设有限公司西南分公司油气管道室副总设计师杨汗青,与大家分享标准实施10年来,管道工程建设领域取得的喜人成就和相关的思考建议。

邮箱:guandaobaohu@163.com。

简介

编辑部:杨总,您好!今年10月1日是《输气管道工程设计规范》GB 50251―2015实施十周年。您作为规范主编单位从事管道专业的副总设计师,在十周年前夕,请您向读者介绍一下规范发布以来我国天然气管道发展和标准使用的一些情况。

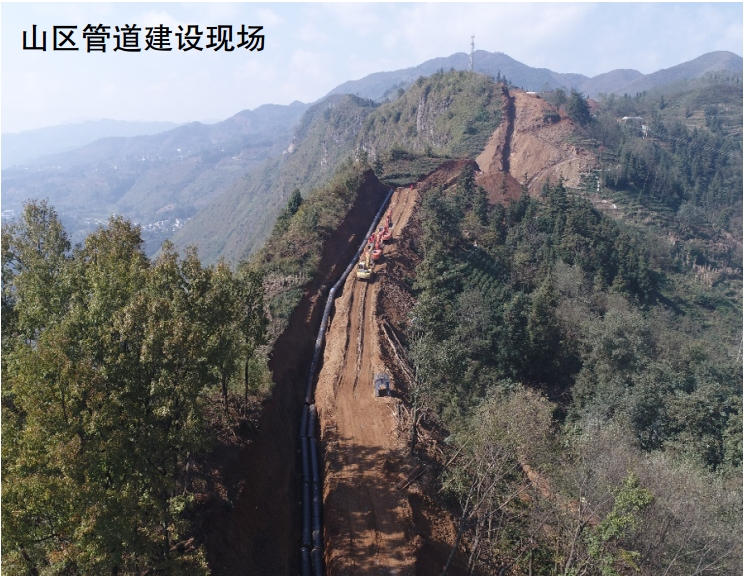

杨汗青:主编好。国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251于1994年制定,历经2003年和2015年两次修订。30多年来,在管道设计单位、建设单位和运行单位的共同努力下,老一代管道设计工作者呕心沥血,使该标准不断完善,对我国输气管道建设发挥了重要的指导作用。特别令人欣慰的是,在GB 50251―2015规范实施近十年的过程中,我国输气管道建设发展迅速,天然气长输管道总里程从2014年的5.9万千米增长到当前的12.8万千米,管道建设水平进一步提高,展现了以下突出成就和发展趋势。

(1)以国家管网集团公司为主体正在加速构建和完善“五纵五横”为骨干管网的全国性天然气管网,互联互通基本完成。加之全国天然气储气库配套快速建设,使天然气的输配可在全国范围内灵活调度,我国经济发展中心区域和中心城市的天然气供应安全可靠性显著提高。

(2)首次建成管径D1422 mm、管材L555、设计压力12 MPa和10 MPa的中俄东线天然气管道。还建设了陕京四线、西气东输三线东段和中段、西气东输四线等高钢级、大口径输气管道,以及正建设和设计中的川气东送二线、长春—石家庄D1422 mm等输气管道。推动自动焊技术快速发展和广泛应用,推动设计选线原则和设计理念更新。同时,在无损检测方面,以全自动超声检测(AUT)、相控阵超声检测(PAUT)、X射线数字成像检测为代表的数字化检测技术在这一时期得到广泛应用。

(3)安全、环保及合规性要求成为管道工程设计和建设考虑的首要因素。管道设计不再是单纯满足建设方的需求,还要符合运行单位对投产后安全保护的要求。各级政府相关职能部门和相关单位对管道线路路由和站场选址的意见,以及各专业咨询机构从环境影响、安全、矿产压覆、文物调查、地灾、地震、防洪、雷电、水保、节能、职业卫生、社会稳定性等方面开展调查和预评价工作结论,都成为了管道设计过程中必须刚性执行的要求。

(4)数字化设计和移交在管道建设中广泛应用,智能管道和智慧管网正在成为天然气长输管道的技术发展方向。过去十年,长输管道站场数字化设计从单个专业的三维设计转变为全专业协同的三维设计方式;管道线路工程数字化设计从基于CAD技术的绘图设计进化为以数据+GIS+三维技术为基础的多专业协同化设计方式,同时相应的数据交付标准和数字化交付技术也得到了长足发展。数字化设计成果为管道建设过程中向后续环节移交,保障了物资采购和仓储管理、施工管理的提质增效,为建设阶段的管道数字孪生体构建和移交提供了基础。

另外,为了满足智能管道和智慧管网建设对于“全面感知”层面的要求,长输管道工程建设不断研发以“空天遥感与智能巡检技术”“应力、应变监测技术”“分布式光纤传感技术”等为代表的新技术,并在不同的工程项目中得到应用和走向成熟。

(5)完整性管理要求贯穿长输管道设计和建设过程。在管道工程设计的不同阶段,除按照GB 50251开展管道中心线两侧各200 m范围内地面建筑物的识别、统计,并进行地区等级划分工作外,按照GB 32167―2015《油气输送管道完整性管理规范》开展输气管道潜在影响区域内的特定场所识别和对高后果区的识别也是管道线路设计工作的重点之一。此外,对天然气长输管道建设阶段识别的位于高后果区的管段,在强度试压、风险消减措施等方面除满足GB 50251的相关条款以外,也按照GB 32167的要求刚性执行。

(6)GB 50251―2015实施近十年来,标准编制组非常重视标准使用情况调查,结合标准编制组收到的问题咨询看,标准的使用情况总体良好。同时,为促进国际技术交流、合作与经验分享,根据住房和城乡建设部安排将《输气管道工程设计规范》GB 50251―2015翻译为英文版,此项工作计划2025年完成,俄文版的翻译工作正在申报中。

编辑部:《输气管道工程设计规范》下一步是否打算进行修订完善,您有何建议。

杨汗青:该规范目前仍有良好的指导作用,现尚无修订计划。但从《石油天然气管道保护法》的要求来看,结合管道技术发展、利益相关方的协调性以及相关单位在标准使用过程中所反馈的情况,下一步规范修订完善还是很有必要的,并建议重点考虑以下几个方面。

(1)作为全文强制性工程建设规范,《输气管道项目规范》目前处于征求意见阶段。GB 50251―2015修订过程中需要根据该规范相关条款和内容予以相应修订和细化。

(2)随着自动焊技术的全面推广应用,线路管道的选线原则需在标准中补充。随着无损检测技术的进步,可记录的无损检测方法和要求需在标准中补充,研究讨论取消不可记录的手动超声波(UT)检测方法。

(3)在管道地区等级划分和强度设计系数方面,需补充完善与GB 32167《油气输送管道完整性管理规范》的协调性相关内容。

(4)在管道力学分析方面,标准给出了一些计算公式,如第5.1.4条输气管道径向稳定性校核,下步修订时可讨论研究是否也可采用有限元法进行校核等。

(5)标准规定不全的需补充完善,如标准中无输气站排污池通气管防爆区域划分规定,需讨论研究补充规定;第4.5.2条第1款,未给出杆(塔)起算点,需补充说明;讨论研究补充数字化设计与数字化移交等方面规定。

(6)标准理解方面,需在条文说明中进一步说明,如第5.1.2条,强度设计系数F是否考虑了管材壁厚最负偏差;第5.3.3条,是否冷弯管也要采用此公式计算。

GB 50251―2015作为国家标准,适用于各类投资主体,有的公司基于本标准的规定编制了详细的企业标准,在使用过程中提出的问题,规范主编单位都已做了详细记录。今后还需要各相关单位继续提出问题和意见,将作为规范修订工作重要的依据和考量。

编辑部:当前氢气管道尤其是天然气管道掺氢输送是业内的热点之一,您对此有何看法?天然气管道掺氢对管道安全和保护有何影响?

杨汗青:氢能作为一种清洁的新能源载体,被视为人类的战略能源发展方向之一。管道作为氢能产业体系中的中间环节,连接的是上游氢能生产端和下游的氢能消费端,输氢管道的发展将取决于生产端和消费端的发展和需要。在输氢管道标准、管道安全和保护方面:

(1)与氢气管道设计相关的HG/T 22821《氢气管道设计规范》和SY/T 7820《输氢管道工程设计规范》等多个行业标准目前已经发布,国家标准《压力管道规范氢用管道》正在征求意见,《氢气输送系统技术要求》《天然气管道掺氢输送技术要求》《输氢管道系统完整性管理规范》等一系列国家标准正在制定,氢气管道的建设标准体系正在逐步完善。

(2)对于新建的掺氢天然气管道,设计者必将会从设计阶段开始严格执行氢气管道建设的现行规范,从管道材料选择、强度设计系数、管道路由选择和高后果区识别、安全系统设施、放空系统、氢气泄漏监测、施工残余应力控制等各方面确保新建管道的安全性。

(3)对于已建天然气管道掺氢输送:由于我国天然气管道已经成网,不同的管道所采用的管道材料、施工质量、存在缺陷都不尽相同,如果较高比例的氢气进入现有的天然气管网,采用基于性能的管道设计和评价方法很难做到;如果采用基于规范的设计系数法,将需要天然气管网降压运行,带来的是整个天然气管网输配能力的降低。因此,如果要采用现有的天然气管道掺氢输送,一个可能的现实选择是将掺氢比例控制在较低水平(例如10%以下),当然具体的掺氢比例还需要根据我国天然气管网的现状做深入研究。

(4)对于天然气管道掺氢后对管道安全和保护的影响,掺氢管道会新增氢损伤这一失效原因,需要予以关注。由于同体积氢的热值仅为天然气热值的约1/3,各种研究结果均表明掺氢天然气管道的潜在影响区域是小于天然气管道的,也就是说,在管道失效影响因素和失效概率不变的条件下,掺氢天然气管道的失效影响范围一般是低于天然气管道的。但氢气的点火能极小,泄漏扩散后需要更加严密防范点火源。建议管道运行者和管道保护者严格按照有关管道完整性管理等规范和其他标准开展工作,不必过于高估天然气管道掺氢后对管道安全和保护的影响。

编辑部:感谢您接受我们的采访。

上篇:

下篇:

甘公网安备 62010202003034号

甘公网安备 62010202003034号